生育机器引发伦理争议是真的吗?

当科技叩击生命之门:"生育机器"引发的伦理震荡

1978年,全球首个试管婴儿路易丝·布朗的诞生曾引发宗教界的激烈。四十年后,随着人造子宫技术在小鼠实验中取得突破,BBC将"体外胚胎发育"列为21世纪最可能颠覆人类社会的技术。这场关于生命创造方式的变革,正将"生育机器"从科幻概念推向现实,也掀起了新一轮伦理海啸。

技术暴走:从辅助生殖到生命制造

全球辅助生殖市场预计2030年将达到479亿美元(Grand View Research数据)。传统试管婴儿技术已帮助超800万家庭(ESHRE统计),但新一代技术开始突破生物学极限:

这些突破带来双重可能性:解决不孕难题的也打开了"婴儿定制"的潘多拉魔盒。美国生殖医学协会警告,当胚胎工厂成为现实,生育可能异化为工业生产线。

伦理雷区:生命定价与人性解构

中国某地下代孕机构曾明码标价:性别选择加价20万,混血胚胎溢价80万。这种将生命商品化的趋势,在技术加持下可能演变为系统性风险:

1. 基因特权阶层的诞生

MIT技术评论指出,富人可用基因编辑技术(如CRISPR)定制"超级婴儿",而贫困群体被迫接受自然缺陷,加剧社会不公。

2. 母体功能的消解争议

牛津大学伦理委员会强调,人造子宫可能摧毁人类对"母亲"的生物学认知。法国立法禁止任何试图替代妊娠过程的技术研发。

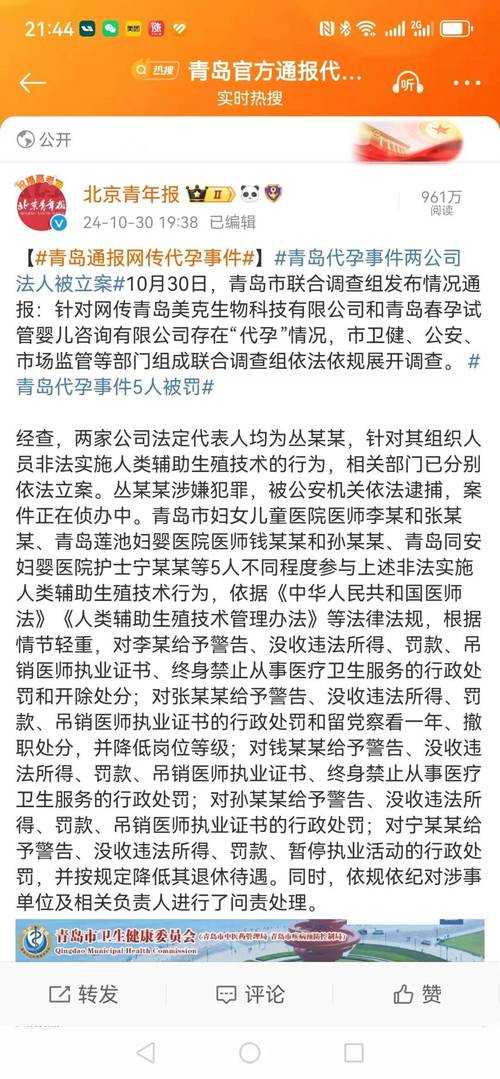

3. 法律真空中的黑色产业

乌克兰已成欧洲代孕之都,每年出口超2000名婴儿(路透社调查)。若叠加人工子宫技术,可能催生规模化的婴儿制造产业链。

监管困局:全球治理的错位拼图

各国政策呈现碎片化特征:

这种监管差异导致"生育旅游业"盛行。据国际生育法律中心统计,每年超3万名跨国求子者涌向政策宽松地区。

技术与人性的终极博弈

2021年,哈佛法学院提出"生殖技术宪法"概念,主张建立全球统一伦理框架。核心原则包括:

联合国教科文组织《世界生命伦理宣言》强调:"任何生殖技术都不能削弱人类尊严"。当科技赋予我们扮演上帝的能力时,或许更需要建立约束狂妄的文明自觉——毕竟,第一个在实验室睁开眼睛的婴儿,终将在人性的土壤中学会微笑。

发表评论