高清三国人物关系图谱大全:魏蜀吴群英传完整解析

三国时期(220年-280年)是中国历史上群雄割据的经典篇章,魏、蜀、吴三大势力鼎立,人物关系错综复杂。本文以历史文献《三国志》《后汉书》为核心依据,结合历代学者研究成果,系统梳理这一时期的权力网络与关键人物互动逻辑。

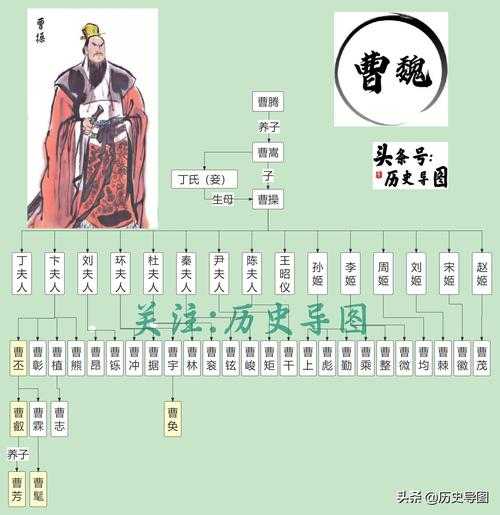

一、曹魏政权:宗亲与寒门的权力平衡

曹魏核心人物曹操以"挟天子以令诸侯"崛起,其权力架构呈现典型双轨制:上层依赖夏侯氏(夏侯惇、夏侯渊)与曹氏宗亲(曹仁、曹洪),中层则吸纳荀彧、郭嘉等士族谋士。司马懿家族通过联姻(司马师娶夏侯徽)逐步渗透,最终完成"高平陵之变"的权力转移。这种宗亲-士族-寒门的三角关系,奠定了魏晋南北朝门阀政治的基础。

二、蜀汉集团:理想主义的实践困境

刘备以"汉室宗亲"为旗帜,构建起"荆襄派"(诸葛亮、庞统)与"益州派"(法正、李严)的双核体系。关羽失荆州导致战略失衡,诸葛亮"六出祁山"实为维系内部团结的政治手段。值得注意的是,蜀汉五虎上将中仅有张飞女儿嫁入刘禅后宫,反映其人才梯队建设的局限性。

三、东吴政权:江东士族的利益共同体

孙权通过"吴四姓"(顾、陆、朱、张)联姻巩固统治,陆逊娶孙策之女即为典型。周瑜、鲁肃代表的淮泗集团与本土士族的博弈贯穿始终,赤壁之战实质是长江防御派(周瑜)与亲刘派(鲁肃)的战略路线之争。独特的"都督制"使吕蒙、陆逊等寒门将领得以崛起,但最终未能突破地域门阀束缚。

四、群雄势力:历史选择的淘汰机制

早期军阀袁绍凭"四世三公"声望聚集田丰、沮授等谋士,但其"分封诸子"的决策暴露组织架构缺陷。吕布集团呈现雇佣兵特征,陈宫代表的地方豪强与高顺的嫡系部队始终存在指挥权冲突。这些失败案例印证了《孙子兵法》"道天地将法"中组织建设的重要性。

五、图谱解析方法论

1. 血缘纽带:夏侯氏与曹氏的同源关系(源自夏侯婴后裔说)

2. 政治联姻:孙权嫁妹给刘备的战略欺骗性

3. 师生传承:司马徽-诸葛亮-姜维的知识传递链

4. 地域派系:诸葛亮"隆中对"隐含的荆益地缘矛盾

5. 权力代际:曹丕"九品中正制"对曹魏二代(曹真、曹休)的影响

当代史学家田余庆在《秦汉魏晋史探微》中指出:"三国鼎立本质是不同组织模式的竞争实验。"通过人物关系图谱分析可见,曹魏的制度化、蜀汉的理想化、东吴的地域化,最终都被西晋的士族门阀体系吸收转化。这种历史脉络对理解中国古代政治演进具有重要参考价值。

发表评论