五毒是什么?揭秘五毒的真正含义与由来

五毒是什么?揭秘五毒的真正含义与由来

(五毒是什么?揭秘五毒的真正含义与由来)

在中国传统文化中,“五毒”是一个充满神秘色彩的词汇,常与避邪、祛病、养生等概念相关联。但五毒究竟指什么?它的由来又隐藏着怎样的文化密码?

五毒的真实身份

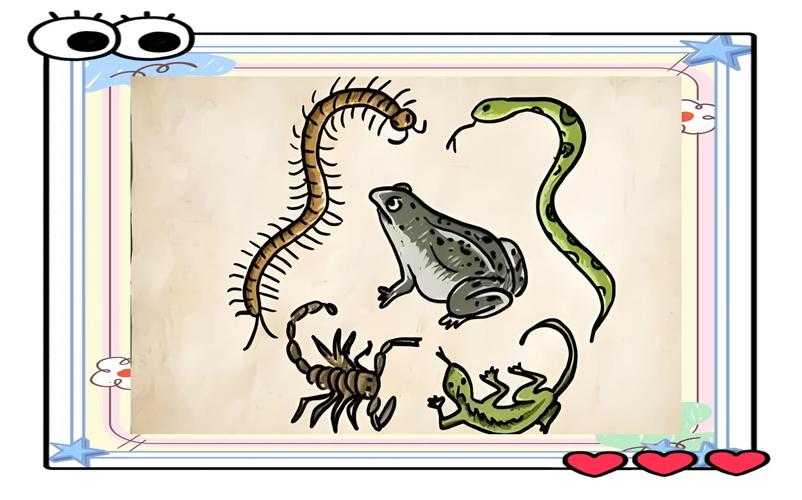

“五毒”一词最早可追溯至先秦时期的文献,其具体所指在不同历史阶段略有差异。主流观点认为,五毒对应五种具有毒性的生物:蛇、蝎、蜈蚣、壁虎、蟾蜍(部分地区将蜘蛛或毒蜂列入)。值得注意的是,壁虎本身毒性微弱,但因其外形与毒蜥相似,古人将其归类为“毒物”,体现了早期民间对自然现象的朴素认知。

五毒的记载最早见于《周礼·天官》,书中提到“五毒之药”用于治疗外伤疮疡,这说明古人对“毒物”的药用价值已有系统研究。汉代《神农本草经》进一步将五毒与矿物药(如雄黄、朱砂)结合,形成“以毒攻毒”的中医理论体系。唐代孙思邈的《千金方》中甚至记载了五毒配方的具体用法,用于治疗瘟疫、痈疽等重症。

五毒的起源与演变

五毒概念的成型与古代农耕社会密切相关。农历五月(端午节前后)气温升高,毒虫活跃,疫病高发,民间逐渐形成“驱五毒”的习俗。人们悬挂艾草、佩戴香囊、饮雄黄酒,皆是为了抵御毒虫侵害。这一习俗在宋代《东京梦华录》中有详细记载,说明当时已形成完整的民俗体系。

值得注意的是,五毒在不同地域文化中呈现差异化解读:

五毒的现代解析

现代研究表明,五毒生物体内确实含有多种生物活性物质。例如:

国家药典委员会2020版《中国药典》明确收录了全蝎、蟾酥等五毒药材的质量标准,中国中医科学院更设立了“动物药毒理与效价”重点实验室,系统研究其现代临床应用。

从民俗禁忌到科学宝藏,五毒的演变轨迹折射出中华文明对自然力量的认知升级。这种将危险转化为资源的智慧,正是传统文化留给当代的重要启示。下一次看到中药房里的蝎子干,或许你会对古人的智慧多一分敬意。