全金属狂潮Into the Blue:机甲战斗与热血冒险的终极篇章

全金属狂潮Into the Blue:机甲战斗与热血冒险的终极篇章

当“全金属狂潮”系列在1998年首次以轻小说形式问世时,它就以独特的“硬核军事+校园喜剧”风格打破了机甲动画的常规框架。二十余年后,作为系列最新篇章的《Into the Blue》再次引爆全球粉丝的热情,将精密机械设计与人性挣扎推向了新的高度。这部作品不仅是机甲战斗的视觉盛宴,更是一场关于战争、信任与救赎的深刻叙事。

硬核机甲与真实军事逻辑的完美融合

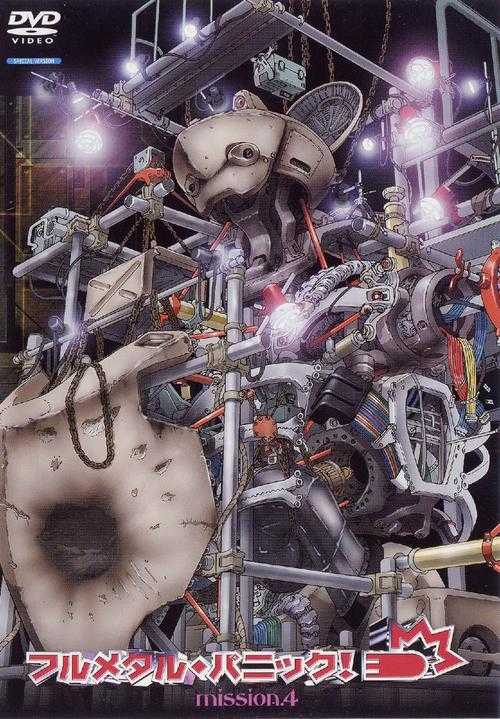

《Into the Blue》的核心设定延续了系列标志性的“Arm Slave(AS)”机甲系统。与传统机甲作品中“超级系”的夸张变形不同,AS的设计严格遵循现实军事逻辑:

制作团队特邀前自卫队技术顾问参与机设,确保每一个齿轮转动、液压管爆裂的特写都经得起军事迷的逐帧推敲。

角色弧光:从战争机器到人性的觉醒

主角相良宗介的成长轨迹堪称机甲题材中最复杂的塑造之一。作为自幼被培养为“人形兵器”的雇佣兵,他在《Into the Blue》中面临三重悖论:

1. 命令与良知的冲突:当上级指令要求摧毁载有平民的运输舰时,他首次违抗军令,这个抉择背后是长达四季的心理铺垫。

2. 机械与情感的撕裂:其驾驶的ARX系列机甲搭载的“λ驱动”系统,威力取决于驾驶员的情绪波动,这迫使冷血战士直面曾被压抑的恐惧与温柔。

3. 宿命与自由的博弈:剧中通过“耳语者”千鸟要的科学家身份,引出“技术奇点是否必然导致人类异化”的哲学命题,将机甲战斗升华为文明存续的隐喻。

叙事结构的精密齿轮

《Into the Blue》采用双线叙事:

这种结构设计使得即使是非机甲爱好者,也能被其紧凑的谍战节奏和人性探讨吸引。制作组更创新性地引入“战术简报沙盘”作为转场,用3D动态地图直观展示战场全局,降低军事小白的理解门槛。

业界标杆级的制作规格

作为系列收官之作,《Into the Blue》集结了日本动画工业的顶级资源:

超越类型片的现实投射

《Into the Blue》的深层价值在于其对当代战争的警示性思考。剧中“AI预测战争”的设定直指美军Maven项目等真实军事AI计划,而“耳语者”技术被大国争夺的情节,则影射了芯片战争与量子计算霸权。制作组甚至在首映期间联合智库举办“机甲伦理研讨会”,探讨自主杀人兵器的国际法边界——这种将虚构作品锚定现实议题的野心,使其超越了娱乐产品的范畴。

对于初次接触该系列的观众,《Into the Blue》提供了足以自洽的观影入口;而对老粉丝而言,它是对二十余年伏笔的终极回应。当相良宗介在终幕说出“我不是兵器,我的名字是——”时,这个曾定义机甲硬核美学的IP,最终在人性光辉中完成了自己的史诗闭环。