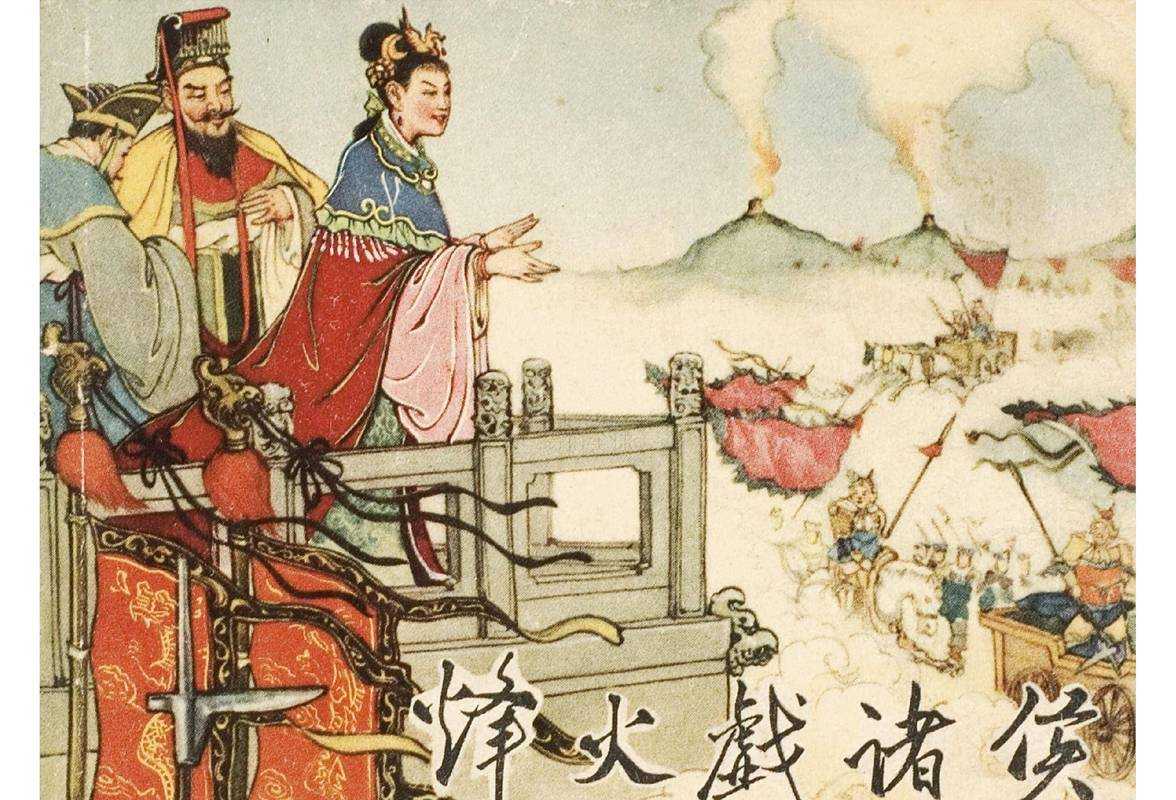

《三国之烽火连城:乱世争霸,烽烟四起》

《三国之烽火连城:乱世争霸,烽烟四起》——从历史到策略的深度解析

三国时期(220年-280年)是中国历史上最富传奇色彩的乱世之一。这一时期群雄割据、权谋交织,其军事战略、政治博弈与人性斗争至今仍被广泛研究。无论是《三国志》等正史文献,还是《三国演义》的文学演绎,其核心逻辑始终围绕四个关键词展开:资源、联盟、情报、时机。本文将从真实历史案例出发,结合现代战略理论,揭示三国争霸的底层逻辑。

资源的争夺:土地、人口与粮食

三国乱世的本质是资源争夺战。曹操早期通过“屯田制”在许昌周边开垦荒地,将流民转化为劳动力,迅速积累粮草与兵力。这一政策被现代经济学家视为“战时经济转型”的典型案例。赤壁之战前,孙权与刘备的结盟,本质是因荆州与江东的地理资源互补——荆州控长江上游,江东富庶但缺乏战略纵深。资源分配的不均衡直接推动了势力范围的动态变化。

联盟的脆弱性:利益>忠诚

三国时期的联盟极少基于信任,更多是权宜之计。孙刘联盟在赤壁之战中击败曹操,却在关羽北伐时被孙权背刺,导致荆州易主。哈佛大学历史系教授柯文哲(John K. Fairbank)曾指出:“东亚传统联盟的本质是风险对冲。”例如,诸葛亮“联吴抗曹”的战略,实际是借东吴牵制魏国主力,为蜀汉争取发育时间。这种策略在现代商业竞争中同样常见——企业通过合作延缓竞争对手的扩张速度。

情报战:信息差决定胜负

三国战役中,情报系统的效率直接影响战局。官渡之战前,曹操通过间谍获知袁绍军粮囤积于乌巢,果断率轻骑突袭,以少胜多。现代军事理论将此类行动归纳为“斩首战术”(Decapitation Strike)。而诸葛亮“空城计”的成功,本质是利用司马懿的多疑心理制造信息迷雾。情报战的底层逻辑在于:不对称信息可以弥补实力差距。

时机:等待与突袭的艺术

三国顶尖谋士的核心能力是“时机判断”。郭嘉提出“十胜十败论”,本质是分析曹操与袁绍的实力对比,建议在袁绍内部矛盾爆发时发动总攻。司马懿“高平陵之变”则是在曹魏宗室权力真空时发动政变,一击掌控政权。现代博弈论中的“纳什均衡”理论认为,最优策略往往需要等待对手先露出破绽。

历史启示:从乱世到现代竞争

三国历史的现实意义在于,它揭示了资源有限环境下的竞争法则:

1. 资源整合>单点突破(曹操整合北方 vs 袁绍固守河北)

2. 动态结盟>长期敌对(孙权周旋于曹刘之间)

3. 信息控制>盲目扩张(诸葛亮北伐前的侦察与后勤计算)

斯坦福大学东亚研究中心在2021年的研究报告中指出,三国时期的战略思维与硅谷科技公司的竞争策略高度相似——两者都依赖快速迭代、资源重组与生态位抢占。

无论是历史学者、军事家,还是企业管理者,研究三国争霸的核心价值在于:它提供了一套完整的“乱世生存框架”。从赤壁的火攻到五丈原的星落,每一次胜负背后都是对人性与规律的深刻洞察。正如克劳塞维茨在《战争论》中所言:“历史是唯一真正的老师”——而三国,正是这部教科书中最为浓墨重彩的一章。